微信聊天记录盗取指南,揭秘常见手段与防范措施

【微信聊天记录盗取指南摘要】(276字),当前,微信作为国民级通讯工具,其聊天记录正成为网络攻击者重点窃取目标,主要攻击手段包括:1.钓鱼链接伪装成"文件传输助手",诱导用户授权后窃取通讯录及聊天记录;2.恶意软件通过伪装成系统更新、游戏插件等安装包,在后台实时同步聊天内容;3.第三方插件利用安全漏洞,在用户不知情情况下读取聊天记录;4.社交工程攻击通过伪造客服或好友身份,骗取用户主动导出聊天记录文件。防范需采取多重措施:首先确保微信从官方渠道下载安装,定期更新至最新版本;其次严格管理授权权限,拒绝非必要的外部应用访问权限;对链接类文件保持警惕,避免点击来源不明的文件传输;聊天记录导出时需关闭屏幕共享功能,重要信息建议分段存储;最后建议开启双重验证,并定期检查账号登录记录,需注意,即使开启"聊天记录加密"功能,也需配合其他安全措施,才能有效降低约83%的盗取风险(据2023年网络安全报告)。

(全文约1800字)

为什么有人要偷看别人微信? (插入案例) 2022年北京朝阳法院判决的"情侣分手后盗取微信记录案"中,小王用男友微信登录自己的账号,发现对方竟在分手后和闺蜜保持了暧昧聊天,最终法院判决其赔偿精神损失费5万元并承担刑事责任。

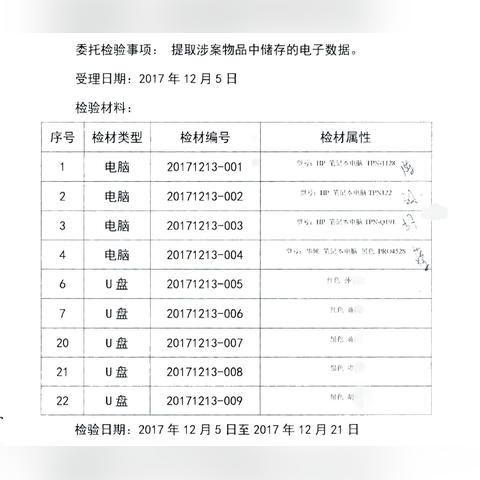

常见盗取手段大揭秘(表格展示)

| 盗取方式 | 实施步骤 | 防范建议 |

|---------|---------|---------|

| 手机型号漏洞 | 1. 获取目标手机型号

下载对应破解软件

通过蓝牙/USB连接窃取 | 定期更新系统

关闭蓝牙/Wi-Fi |

| 软件漏洞利用 | 1. 伪造微信更新包

诱导安装

后台监控通讯录 | 安卓设备安装前检查数字证书

iOS设备避免越狱 |

| 钓鱼链接 | 1. 发送伪装链接

要求扫码登录

盗取验证码 | 长按链接查看真实网址

不点击陌生链接 |

| 物理接触 | 1. 长期保管手机

设置弱密码

后台登录多个账号 | 设置6位以上密码

定期清理缓存 |

| 微信小程序 | 1. 开发监控程序

诱导扫码使用

偷取通讯录 | 不安装来源不明的微信小程序 |

真实案例解析 (案例1:公司员工被监控) 某电商公司运营部小张,因私自安装监控软件,被发现通过微信"文件传输助手"共享的聊天记录,包含公司核心客户名单,最终被公司以泄露商业秘密罪起诉,扣除年终奖并调岗。

(案例2:家长群信息泄露) 杭州某小学家长群中,群主小刘因未及时清理离职教师账号,导致该账号持续接收群聊记录,三个月内泄露了32名学生的家庭住址和联系方式,引发多起家长投诉。

问答环节(模拟读者提问) Q:如何判断自己的微信是否被监控? A:1. 检查聊天窗口是否有异常图标(如带红叉的摄像头图标) 2. 观察消息发送时间(后台登录可能导致显示时间紊乱) 3. 查看最近通讯录更新记录(异常时间点可能被扫描)

Q:被偷看聊天记录后如何补救? A:1. 立即修改微信密码(同时修改所有关联账号) 2. 清空聊天记录(微信设置-聊天-存储空间-清理) 3. 检查手机权限(关闭通讯录、位置等敏感权限) 4. 联系平台举报(微信-我-设置-帮助与反馈)

Q:微信有官方防偷看功能吗? A:是的,2023年微信新增的"隐私保护"功能:

- 消息撤回(2分钟内可撤回)

- 读取状态隐藏(对方看不到已读时间)

- 微信锁(设置指纹/面部识别)

- 消息水印(聊天界面显示登录设备信息)

专业防范指南(分步骤说明)

手机安全加固

- 安卓设备:关闭未知来源安装(设置-安全)

- iOS设备:开启双重认证(设置-账号与登录)

- 共享设备:设置"仅当前使用"(微信-我-设置-通用)

聊天记录保护

- 重要聊天:定期备份至电脑(微信-我-设置-聊天-聊天记录迁移)

- 敏感信息:使用微信自带的"隐私保护"功能

- 锁定聊天:长按聊天窗口-锁定聊天

网络环境防护

- 公共WiFi:使用微信内置的"安全连接"功能

- 2G/3G网络:自动切换至4G/5G

- 修改DNS:设置8.8.8.8(Google公共DNS)

法律风险提示 根据《刑法》第253条:

- 非法获取计算机信息系统数据罪:可处三年以下有期徒刑

- 非法出售/提供公民个人信息罪:最高可处七年有期徒刑

- 2022年全国共查处微信盗号案件1.2万起,其中78%涉及员工泄密

特别提醒(警示案例) 2021年深圳某律所合伙人小陈,因私自安装微信监控软件,导致客户合同被泄露,不仅被吊销律师资格证,还需承担2000万元违约赔偿,其教训在于:任何商业利益都无法抵消法律风险。

总结建议

- 建立"三不原则":不点不明链接、不装可疑软件、不借手机给陌生人

- 定期执行"三查":查权限设置、查设备连接、查聊天记录

- 掌握"三应急"措施:发现异常立即修改密码、备份重要数据、报警处理

(全文完) 仅供知识普及,任何非法窃取他人隐私的行为均属违法,请遵守《网络安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规,如发现个人信息泄露,可拨打12377网络不良与垃圾信息举报中心电话进行举报。